店主のブログ

イングリッシュフラワーガーデン辞典で見つけた「ブルーロック」の花

シェリー窯の『ブルーロック』シリーズのモチーフ、あの可愛らしい淡いブルーの小花。何のお花か気になっているという方いらっしゃいますか? 先日改めて、グーグルブックスで検索をかけましたら、 イングリッシュフラワーガーデン辞典の中に収録されていました。 “Blue Rock Bindweed” 学名はコンボルブルス・マウレタニクス。 コンボルブルスの一種で、マウレタニクスというからには、古代ローマ帝国の属州だった北アフリカのマウレタニア王国に由来するのでしょう。店主が大好きな、ベルベル人の手織りラグは、その地方から来ているはずですが、中でもマウリと呼ばれた部族が多くいたと伝えられている王国であったそうです。現在のモロッコ、北西アルジェリア辺りでしょうか。 『ブルー・ロック・バインドウィード』 が、イングリッシュフラワーガーデン辞典に登場するのが1800年代後半。面白いことに、1800年前半はブルーロックと言えば、Blue Rock Speedwellで、『ベロニカ(英;スピードウェル)』のことだったのですけど、その後は現在に至るまでマウレタニクス種が紹介されています。この種のコンボルブルスは1800年前半当時はまだイギリスに渡っていなかったのかもしれません。 ということでして、「判明いたしましたよ!」というご報告まで申し上げます。 マウレタニクス種は、温暖な地中海沿岸の気候ですと、秋口まで花をつけるのだとか。オーストラリアでは、グランド・モーニンググローリーという呼び名もございます。グランド(=這性)モーニンググローリー(=朝顔)と解釈しますと、確かに、朝顔のような、いえ、どちらかというと昼顔でしょうか。セイヨウヒルガオもまたコンボルブルス属だそうですよ。 そんなこんなで、ブルーロックの正体を突き止めたつもりの店主は、 「シェリーのブルーロック=イングリッシュフラワーガーデン」 なるイメージが定着してしまったのでした。 皆様は、ブルーロックでどんなティータイムを想像なさいますか? シェリー窯のブルーロックシリーズはこちら 参考文献: Robinson, W. (1889). The...

イングリッシュフラワーガーデン辞典で見つけた「ブルーロック」の花

シェリー窯の『ブルーロック』シリーズのモチーフ、あの可愛らしい淡いブルーの小花。何のお花か気になっているという方いらっしゃいますか? 先日改めて、グーグルブックスで検索をかけましたら、 イングリッシュフラワーガーデン辞典の中に収録されていました。 “Blue Rock Bindweed” 学名はコンボルブルス・マウレタニクス。 コンボルブルスの一種で、マウレタニクスというからには、古代ローマ帝国の属州だった北アフリカのマウレタニア王国に由来するのでしょう。店主が大好きな、ベルベル人の手織りラグは、その地方から来ているはずですが、中でもマウリと呼ばれた部族が多くいたと伝えられている王国であったそうです。現在のモロッコ、北西アルジェリア辺りでしょうか。 『ブルー・ロック・バインドウィード』 が、イングリッシュフラワーガーデン辞典に登場するのが1800年代後半。面白いことに、1800年前半はブルーロックと言えば、Blue Rock Speedwellで、『ベロニカ(英;スピードウェル)』のことだったのですけど、その後は現在に至るまでマウレタニクス種が紹介されています。この種のコンボルブルスは1800年前半当時はまだイギリスに渡っていなかったのかもしれません。 ということでして、「判明いたしましたよ!」というご報告まで申し上げます。 マウレタニクス種は、温暖な地中海沿岸の気候ですと、秋口まで花をつけるのだとか。オーストラリアでは、グランド・モーニンググローリーという呼び名もございます。グランド(=這性)モーニンググローリー(=朝顔)と解釈しますと、確かに、朝顔のような、いえ、どちらかというと昼顔でしょうか。セイヨウヒルガオもまたコンボルブルス属だそうですよ。 そんなこんなで、ブルーロックの正体を突き止めたつもりの店主は、 「シェリーのブルーロック=イングリッシュフラワーガーデン」 なるイメージが定着してしまったのでした。 皆様は、ブルーロックでどんなティータイムを想像なさいますか? シェリー窯のブルーロックシリーズはこちら 参考文献: Robinson, W. (1889). The...

英国王室元執事に学ぶブレックファーストトレイの設え方

最近、ニョッキを作ろうと表面に溝が掘ってある板を2枚、ニョッキ板(Gnocchi board)とでもいうのでしょうか、を購入いたしました。パッケージを見ると、なんとバターボールも作れると書いてあるではないですか。早速YouTubeで使い方を探していたら、偶然にもロイヤル・バトラーのバターボール作りの動画に出会うことができまして、そこからブレックファーストトレイの動画に導かれたという流れでございました。 朝食トレイにバターボールは必須でございます🧈 さて、ロイヤル・バトラーとは?でございますよね。 ロイヤル・バトラーを名乗っていらっしゃるのは、英国王室でかつて執事を務めていらした本物中の本物バトラー(執事)、グラント・ハロルド氏です。英国のエチケット専門家として、また英国王室のブロードキャスターとしてあらゆるメディアで国際的に活躍なさっています。6年前のことになりますが、店主の住むオーストラリアにも講師としていらっしゃっていたようです。 早速、ロイヤルバトラーの動画に倣って設えてみました👇 この日は、夫も私も自宅勤務の日でしたので、朝からクロワッサンを買っておりまして、動画の中ではシリアルだったのですけれど、代用させていただきました。元々このお店のクロワッサンは大きいのですけれど、耳を切り落とした小さなトーストが横にあると巨大に見えますね。ロイヤルバトラー様曰く、トーストの耳は飼っている鶏の餌にするんですって。☜完全にカントリーハウスの設定です🤭 スペース的にギリギリですけれど、中心にデザートプレート、その左横にナプキンを乗せたサイドプレート、そこから時計回りにフルーツを乗せるプレート、トースト&バター、本来なら次にマーマレードもしくはハチミツを盛ったガラスのボウルとそれを乗せるためのソーサーが来るのですが、ガラスの器がなかったのでボンママンのミニ瓶をソーサーに置いてみました。ティーポット&クリーマー、ジュース用のグラス、そしてティーカップ&ソーサーまでも全てトレイに乗せてございます。ティーカップ用のスプーンはカップの右側に縦置き(ロイヤルバトラー様は、スプーンの持ち手を6時の方向、カップのハンドル部分を3時の方向に向けると仰っています)するのが正しいそうです。 カトラリーは、バターナイフにフルーツナイフが向かって右側。中心にシリアルボウルを置く場合は、ここにシリアルスプーンが加わります。左側にはフルーツフォークを置いてございます。 「あら、即席でもなんとか形になった🎵」 と誇らしげに思うも束の間、基本がなっていない店主。大事なもの忘れてました。そう、トレイクロス。やはり素は出てしまうものですね💦 ロイヤルバトラー様は、まず一枚、四方を折ってトレイの大きさに合わせてクロスを敷き、その上から可憐なレース仕立てのトレークロスを重ねていらっしゃいました。 ロイヤルバトラー様が使っていらっしゃるのは、ロイヤルアルバートのエアルーム。ダウントンアビーで、デイム・マギー・スミス演じる先代グランサム伯爵未亡人がシーズン1で使っていらしたものです。品格があって素敵な器 ❤︎ 実は、店主も持っています。先代グランサム伯爵未亡人がシーズン2以降で使っていらしたメイソンズのブルーマンダレイ、、、、、の色違いでシャルトルーズというシリーズです。が、朝食セットにするには手持ちのアイテムが少なすぎました。ということで、丁度良いサイズのポットまで揃っているシェリーのブルーロックシリーズを使っています。 それでは皆様も素敵なブレックファーストトレイを設えてみてくださいませ。 クロスもお忘れなく🎵

英国王室元執事に学ぶブレックファーストトレイの設え方

最近、ニョッキを作ろうと表面に溝が掘ってある板を2枚、ニョッキ板(Gnocchi board)とでもいうのでしょうか、を購入いたしました。パッケージを見ると、なんとバターボールも作れると書いてあるではないですか。早速YouTubeで使い方を探していたら、偶然にもロイヤル・バトラーのバターボール作りの動画に出会うことができまして、そこからブレックファーストトレイの動画に導かれたという流れでございました。 朝食トレイにバターボールは必須でございます🧈 さて、ロイヤル・バトラーとは?でございますよね。 ロイヤル・バトラーを名乗っていらっしゃるのは、英国王室でかつて執事を務めていらした本物中の本物バトラー(執事)、グラント・ハロルド氏です。英国のエチケット専門家として、また英国王室のブロードキャスターとしてあらゆるメディアで国際的に活躍なさっています。6年前のことになりますが、店主の住むオーストラリアにも講師としていらっしゃっていたようです。 早速、ロイヤルバトラーの動画に倣って設えてみました👇 この日は、夫も私も自宅勤務の日でしたので、朝からクロワッサンを買っておりまして、動画の中ではシリアルだったのですけれど、代用させていただきました。元々このお店のクロワッサンは大きいのですけれど、耳を切り落とした小さなトーストが横にあると巨大に見えますね。ロイヤルバトラー様曰く、トーストの耳は飼っている鶏の餌にするんですって。☜完全にカントリーハウスの設定です🤭 スペース的にギリギリですけれど、中心にデザートプレート、その左横にナプキンを乗せたサイドプレート、そこから時計回りにフルーツを乗せるプレート、トースト&バター、本来なら次にマーマレードもしくはハチミツを盛ったガラスのボウルとそれを乗せるためのソーサーが来るのですが、ガラスの器がなかったのでボンママンのミニ瓶をソーサーに置いてみました。ティーポット&クリーマー、ジュース用のグラス、そしてティーカップ&ソーサーまでも全てトレイに乗せてございます。ティーカップ用のスプーンはカップの右側に縦置き(ロイヤルバトラー様は、スプーンの持ち手を6時の方向、カップのハンドル部分を3時の方向に向けると仰っています)するのが正しいそうです。 カトラリーは、バターナイフにフルーツナイフが向かって右側。中心にシリアルボウルを置く場合は、ここにシリアルスプーンが加わります。左側にはフルーツフォークを置いてございます。 「あら、即席でもなんとか形になった🎵」 と誇らしげに思うも束の間、基本がなっていない店主。大事なもの忘れてました。そう、トレイクロス。やはり素は出てしまうものですね💦 ロイヤルバトラー様は、まず一枚、四方を折ってトレイの大きさに合わせてクロスを敷き、その上から可憐なレース仕立てのトレークロスを重ねていらっしゃいました。 ロイヤルバトラー様が使っていらっしゃるのは、ロイヤルアルバートのエアルーム。ダウントンアビーで、デイム・マギー・スミス演じる先代グランサム伯爵未亡人がシーズン1で使っていらしたものです。品格があって素敵な器 ❤︎ 実は、店主も持っています。先代グランサム伯爵未亡人がシーズン2以降で使っていらしたメイソンズのブルーマンダレイ、、、、、の色違いでシャルトルーズというシリーズです。が、朝食セットにするには手持ちのアイテムが少なすぎました。ということで、丁度良いサイズのポットまで揃っているシェリーのブルーロックシリーズを使っています。 それでは皆様も素敵なブレックファーストトレイを設えてみてくださいませ。 クロスもお忘れなく🎵

オーストラリアで祝う「7月のクリスマス」ってご存知ですか?

『Christmas in July』 その名の通り、南半球が冬になる7月に「冬のクリスマス」を祝ってしまおうという試みでして、7月は、カントリーハウスやタウンハウスでのクリスマスランチに、ハイティー、ジャズコンサートなどなど、、、なんとここにフランスのパリ祭なども加わり、相変わらずイベントが目白押しな多文化都市メルボルンでございます❄️🎄🤶 今年は漸く!一昨年に購入したスフレンハイム焼きのクグロフ型を使うことができました。いえ、クリスマスケーキを自作しなければならなかったと言った方が正しいかもしれません🤭どこ探してもクリスマスケーキが見つからないんですもの💧 クグロフが最も「デコレーションの少ない」選択肢だったのが本音でございます。作ってみると案外まともなものが出来てしまったりいたしますが、手を出すまでに時間がかかるお菓子作り🤭 より伝統的で本場のクグロフをいただきたいなと考えまして、アルザスワイン委員会(Vins d"Alsace)さんのウェブサイトに掲載されているレシピで作ってみました。 レシピ(フランス語) 以下、僭越ながら店主がオリジナルレシピの4分の1の量にて日本語訳をつけたものでございます。 レシピ(2〜3人分)14cmクグロフ型を使用 強力粉 125g生イースト 6g牛乳 50ml無塩バター 31g砂糖 25gドライレーズン 20g全卵 1/2個 (SSもしくはSサイズで十分でした。)塩 2gアーモンド 10粒⬜︎ 人肌くらいにあたためた牛乳20mlに生イーストをくずし入れ、小麦粉25gを加えて柔らかい生地になるまで混ぜる。これが中種になるので、暖かい場所において発酵させる。⬜︎ レーズンをぬるま湯に浸す。(キルシュやラム酒に浸すと、より現地の味に近付くと思います。コニャックに浸すと、近年アルザスで最も美味しいクグロフにランクインしたHotel Suisseの味になる、、、カモ!)⬜︎ ボウルの中で、小麦粉、卵、残りの牛乳、砂糖、塩を10分ほど生地がベタつかなくなるまで勢いよくこねる。⬜︎ 常温に戻して柔らかくなったバターと、2倍ほどの大きさになった中種を加えてさらにこね、布巾を被せて1時間ほど暖かい場所においておく。⬜︎ 一次発酵が終わったら、生地のガス抜きをして水切りしたレーズンを合わせる。⬜︎ クグロフ型にバター(分量外)を塗り、溝に1個ずつアーモンドを敷き詰め、その上から生地を入れる。⬜︎ 生地がクグロフ型の縁の高さに膨らむまで2次発酵させる。⬜︎ 180度のオーブンで40分弱焼く。(元のレシピの焼き時間は45分ですが、量が少ないので35分過ぎた時点から竹串などで確認して焼き時間を調整ください。) 日本では様々なサイズの陶器のクグロフ型が売っていると思いますが、できれば大きめがよろしいかと、、、🤭、残った分は次の日の朝食にいただくのが現地流らしいですよ♪ あっ、あと、アルザスワイン委員会様がおすすめなさっているアルザスのスパークリングワインとのペアリングも是非!🍾🥂

オーストラリアで祝う「7月のクリスマス」ってご存知ですか?

『Christmas in July』 その名の通り、南半球が冬になる7月に「冬のクリスマス」を祝ってしまおうという試みでして、7月は、カントリーハウスやタウンハウスでのクリスマスランチに、ハイティー、ジャズコンサートなどなど、、、なんとここにフランスのパリ祭なども加わり、相変わらずイベントが目白押しな多文化都市メルボルンでございます❄️🎄🤶 今年は漸く!一昨年に購入したスフレンハイム焼きのクグロフ型を使うことができました。いえ、クリスマスケーキを自作しなければならなかったと言った方が正しいかもしれません🤭どこ探してもクリスマスケーキが見つからないんですもの💧 クグロフが最も「デコレーションの少ない」選択肢だったのが本音でございます。作ってみると案外まともなものが出来てしまったりいたしますが、手を出すまでに時間がかかるお菓子作り🤭 より伝統的で本場のクグロフをいただきたいなと考えまして、アルザスワイン委員会(Vins d"Alsace)さんのウェブサイトに掲載されているレシピで作ってみました。 レシピ(フランス語) 以下、僭越ながら店主がオリジナルレシピの4分の1の量にて日本語訳をつけたものでございます。 レシピ(2〜3人分)14cmクグロフ型を使用 強力粉 125g生イースト 6g牛乳 50ml無塩バター 31g砂糖 25gドライレーズン 20g全卵 1/2個 (SSもしくはSサイズで十分でした。)塩 2gアーモンド 10粒⬜︎ 人肌くらいにあたためた牛乳20mlに生イーストをくずし入れ、小麦粉25gを加えて柔らかい生地になるまで混ぜる。これが中種になるので、暖かい場所において発酵させる。⬜︎ レーズンをぬるま湯に浸す。(キルシュやラム酒に浸すと、より現地の味に近付くと思います。コニャックに浸すと、近年アルザスで最も美味しいクグロフにランクインしたHotel Suisseの味になる、、、カモ!)⬜︎ ボウルの中で、小麦粉、卵、残りの牛乳、砂糖、塩を10分ほど生地がベタつかなくなるまで勢いよくこねる。⬜︎ 常温に戻して柔らかくなったバターと、2倍ほどの大きさになった中種を加えてさらにこね、布巾を被せて1時間ほど暖かい場所においておく。⬜︎ 一次発酵が終わったら、生地のガス抜きをして水切りしたレーズンを合わせる。⬜︎ クグロフ型にバター(分量外)を塗り、溝に1個ずつアーモンドを敷き詰め、その上から生地を入れる。⬜︎ 生地がクグロフ型の縁の高さに膨らむまで2次発酵させる。⬜︎ 180度のオーブンで40分弱焼く。(元のレシピの焼き時間は45分ですが、量が少ないので35分過ぎた時点から竹串などで確認して焼き時間を調整ください。) 日本では様々なサイズの陶器のクグロフ型が売っていると思いますが、できれば大きめがよろしいかと、、、🤭、残った分は次の日の朝食にいただくのが現地流らしいですよ♪ あっ、あと、アルザスワイン委員会様がおすすめなさっているアルザスのスパークリングワインとのペアリングも是非!🍾🥂

BBプレートはイギリスならでは!?

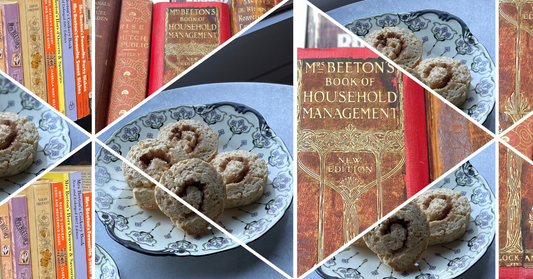

Bread&Butterの頭文字をとってBBプレート。おうちでイギリスの田舎にあるようなティールームを再現しようと思ったら揃えたくなるアイテムですよね。でも、そもそもなぜブレッドプレートではなくて、ブレッド&バタープレートなのでしょう? オックスフォード英語大辞典で「bread and butter」を引いてみると、この言い回しが初めて書物に登場したのはなんと1533年、トマスモアの著書なのだそうです。もしかしてこれはあの『ユートピア』(教養人ではなく、映画『Ever After』のファンな店主🍀)?と身を乗り出し、早速グーグルブックスさんにお伺いを立てたところ📗、「母親が息子に学校に持って行くためのブレッド&バターを渡す」というくだりが確かにございました。パンだけではダメなんです。バターも塗っていただかないと🤭 イギリス菓子好きの方であれば、何度となく遭遇したであろうビートン夫人の著書にも「ブレッド&バター」は頻繁に登場いたします。サンドイッチも元々はお肉のスライス(ハム類とか、お肉料理の残りとかでしょうか)をブレッド&バターで挟んだものだったそうですし、1880年版を覗いてみたところ、家族だけのティータイムの1週間の献立例がブレッド&バターのオンパレードでございました。もちろん、バリエーションはございます。白いブレッド&バターだったり、全粒粉のパンでしょうか茶色のものだったり。。。 ティーテーブル By Isabella Beeton - https://en.wikisource.org/wiki/Page:Mrs_Beeton%27s_Book_of_Household_Management.djvu/1612, Public Domain, Link イギリスの著名な紅茶専門家ジェーン・ペティグリュー女史も、ビートン夫人の特に「little tea(ささやかなお茶会)」のセッティングの箇所について自身の述作の中で触れてらっしゃいます。「そんなささやかで魅力的なお茶会は、小さなテーブルに、ロールしたブレッド&バター(ロールサンドの様なものでしょうか)、ビスケットとケーキを並べる、、、」のだそう。 ビートン夫人の言葉だけで十分BBプレートの存在価値は伝わってまいりますが、イギリスの食文化を専門とする歴史家さんも当たっておきましょう。ローラ・メイソン女史の著書によると、19世紀後半から20世紀半ばにかけて確立されてきたハイティーにはブレッド&バターが必ず登場していたそう。しかも、2、3種類は準備されていたらしいです。食パンであったり、ティーケーキやソフト系のパンの組み合わせたり、冬はクランペットも「ブレッド&バター」のメニューとしてお目見えしたのだとか。🥪🥯🍞💕 さらに、同時代のカントリーハウスなどのスティルルームで準備されるような上流階級のティータイムにはケーキやスコーン、マフィン、そして主役の一口サイズのサンドイッチなどがそれぞれ専用の器に盛られていたようですが、ここでもブレッド&バターありきなのでございます。 と、言うことでして、店主は、、、イギリスの食文化の主食は、パン、、、と!バター、つまりは『ブレッド&バター』であり、BBプレートはあって然るべきものという結論に至りました🎵 個人的には朝食やランチのワンプレートの器としても使っちゃいますけど、パンケーキも歴としたブレッド&バターですし、オープンサンドなどもそうですよね。皆様は他にどんな使い方をなさっていますか? おまけ🍞&🧈 主にメルボルンでヴィンテージやアンティーク品を買い付けている店主の印象としては、「ブレッド&バタープレート」と聞くと、小さなパン皿(取り皿)の方を想像するのが一般人の認識かなと感じています。日本国外のオークションサイトを利用なさったり、旅先で骨董市などに赴かれる場合は、「タブ(tab:つまめる部分)ハンドル(持ち手)付きのケーキサービングプレート」もしくは、「ブレッド&バタートレイ」と説明なさると、BBプレートに辿り着きやすいかもしれません。 当ショップのBBプレートコレクションはこちらです。 参考文献: Orme,...

BBプレートはイギリスならでは!?

Bread&Butterの頭文字をとってBBプレート。おうちでイギリスの田舎にあるようなティールームを再現しようと思ったら揃えたくなるアイテムですよね。でも、そもそもなぜブレッドプレートではなくて、ブレッド&バタープレートなのでしょう? オックスフォード英語大辞典で「bread and butter」を引いてみると、この言い回しが初めて書物に登場したのはなんと1533年、トマスモアの著書なのだそうです。もしかしてこれはあの『ユートピア』(教養人ではなく、映画『Ever After』のファンな店主🍀)?と身を乗り出し、早速グーグルブックスさんにお伺いを立てたところ📗、「母親が息子に学校に持って行くためのブレッド&バターを渡す」というくだりが確かにございました。パンだけではダメなんです。バターも塗っていただかないと🤭 イギリス菓子好きの方であれば、何度となく遭遇したであろうビートン夫人の著書にも「ブレッド&バター」は頻繁に登場いたします。サンドイッチも元々はお肉のスライス(ハム類とか、お肉料理の残りとかでしょうか)をブレッド&バターで挟んだものだったそうですし、1880年版を覗いてみたところ、家族だけのティータイムの1週間の献立例がブレッド&バターのオンパレードでございました。もちろん、バリエーションはございます。白いブレッド&バターだったり、全粒粉のパンでしょうか茶色のものだったり。。。 ティーテーブル By Isabella Beeton - https://en.wikisource.org/wiki/Page:Mrs_Beeton%27s_Book_of_Household_Management.djvu/1612, Public Domain, Link イギリスの著名な紅茶専門家ジェーン・ペティグリュー女史も、ビートン夫人の特に「little tea(ささやかなお茶会)」のセッティングの箇所について自身の述作の中で触れてらっしゃいます。「そんなささやかで魅力的なお茶会は、小さなテーブルに、ロールしたブレッド&バター(ロールサンドの様なものでしょうか)、ビスケットとケーキを並べる、、、」のだそう。 ビートン夫人の言葉だけで十分BBプレートの存在価値は伝わってまいりますが、イギリスの食文化を専門とする歴史家さんも当たっておきましょう。ローラ・メイソン女史の著書によると、19世紀後半から20世紀半ばにかけて確立されてきたハイティーにはブレッド&バターが必ず登場していたそう。しかも、2、3種類は準備されていたらしいです。食パンであったり、ティーケーキやソフト系のパンの組み合わせたり、冬はクランペットも「ブレッド&バター」のメニューとしてお目見えしたのだとか。🥪🥯🍞💕 さらに、同時代のカントリーハウスなどのスティルルームで準備されるような上流階級のティータイムにはケーキやスコーン、マフィン、そして主役の一口サイズのサンドイッチなどがそれぞれ専用の器に盛られていたようですが、ここでもブレッド&バターありきなのでございます。 と、言うことでして、店主は、、、イギリスの食文化の主食は、パン、、、と!バター、つまりは『ブレッド&バター』であり、BBプレートはあって然るべきものという結論に至りました🎵 個人的には朝食やランチのワンプレートの器としても使っちゃいますけど、パンケーキも歴としたブレッド&バターですし、オープンサンドなどもそうですよね。皆様は他にどんな使い方をなさっていますか? おまけ🍞&🧈 主にメルボルンでヴィンテージやアンティーク品を買い付けている店主の印象としては、「ブレッド&バタープレート」と聞くと、小さなパン皿(取り皿)の方を想像するのが一般人の認識かなと感じています。日本国外のオークションサイトを利用なさったり、旅先で骨董市などに赴かれる場合は、「タブ(tab:つまめる部分)ハンドル(持ち手)付きのケーキサービングプレート」もしくは、「ブレッド&バタートレイ」と説明なさると、BBプレートに辿り着きやすいかもしれません。 当ショップのBBプレートコレクションはこちらです。 参考文献: Orme,...

ちょっとオタクなシェリーの魅力

シェリーの商品を買い付ける時、バックスタンプを確認すべく店主が必ず確認するウェブサイトがございます。そう、英国のシェリーコレクターズクラブが運営するシェリーの情報がこれ以上とないくらいに詰まった情報サイト<shelley.co.uk>様です🙏😌 先日ふと、今更ながら 『paintress』という言葉が気に掛かりました。 今までは、ペイント(絵付け)という語幹にressという女性を表す語尾がついているので、女性の絵付け師さんたちのことかなくらいに考えていました。と、同時に、シェリー工房の商品のバックスタンプを見るたびに、周りにある点々だったり走り書きのような色飛びとも異なる記号のようなものにも気づいてはいたのですが、、、、ペイントレスという語彙を調べてみて初めて頭の中で繋がったのです! 当時、フリーハンドで絵付けをする女性のことを業界用語で『paintress』と呼んだそうです。店主が想像するに、ペイントレスとは、デザイナーや原型師、アーティストとも異なる職業で、陶磁器製造の過程である絵付けの作業を担う工房や工場の大事な従業員だったのかなと思います。 ここでシェリーコレクターズクラブさんの情報に戻りますと、シェリー窯の作品のバックスタンプ近くに見られるこれらの意味をなさない記号のような走り書き?は、個々のペイントレスさんがつけた印で、これを目印に賃金計算がなされていたそうです。 ということでして、ちょっとオタクっている店主のささやかな発見でございました。改めて、このピースはハンドペイントなのだなぁと感動致した次第です。 シェリー窯ファンの方々、お気づきでした?今度シェリー窯の作品を手に取られる際には是非この印、探してみてくださいませ。 ショップにあるシェリーの商品はこちらからご覧いただけます。 ダフォディルタイム by Shelley

ちょっとオタクなシェリーの魅力

シェリーの商品を買い付ける時、バックスタンプを確認すべく店主が必ず確認するウェブサイトがございます。そう、英国のシェリーコレクターズクラブが運営するシェリーの情報がこれ以上とないくらいに詰まった情報サイト<shelley.co.uk>様です🙏😌 先日ふと、今更ながら 『paintress』という言葉が気に掛かりました。 今までは、ペイント(絵付け)という語幹にressという女性を表す語尾がついているので、女性の絵付け師さんたちのことかなくらいに考えていました。と、同時に、シェリー工房の商品のバックスタンプを見るたびに、周りにある点々だったり走り書きのような色飛びとも異なる記号のようなものにも気づいてはいたのですが、、、、ペイントレスという語彙を調べてみて初めて頭の中で繋がったのです! 当時、フリーハンドで絵付けをする女性のことを業界用語で『paintress』と呼んだそうです。店主が想像するに、ペイントレスとは、デザイナーや原型師、アーティストとも異なる職業で、陶磁器製造の過程である絵付けの作業を担う工房や工場の大事な従業員だったのかなと思います。 ここでシェリーコレクターズクラブさんの情報に戻りますと、シェリー窯の作品のバックスタンプ近くに見られるこれらの意味をなさない記号のような走り書き?は、個々のペイントレスさんがつけた印で、これを目印に賃金計算がなされていたそうです。 ということでして、ちょっとオタクっている店主のささやかな発見でございました。改めて、このピースはハンドペイントなのだなぁと感動致した次第です。 シェリー窯ファンの方々、お気づきでした?今度シェリー窯の作品を手に取られる際には是非この印、探してみてくださいませ。 ショップにあるシェリーの商品はこちらからご覧いただけます。 ダフォディルタイム by Shelley

メルボルンのコーヒー事情

世界から見ると、日本にも独自のコーヒー文化が存在するように、オーストラリアの特にメルボルンにも非常にユニークなコーヒー文化が存在します。 店主は、もちろんバリスタではございませんし、カフェのお仕事に携わったこともございませんので、コーヒーのテクニカルな部分のお話は専門家の方達にお任せすることにして、今回は、メルボルンに住んでいて体験したコーヒーにまつわるお話をさせていただきたいと思います。 社会人、、、(に限らず、人によっては中・高校生で行きつけのカフェがあったりするメルボルンっ子もいますが、、、)の朝は一杯のコーヒーからスタートします。 先ずはおうちで一杯。自宅にカフェ顔負けの本格的なエスプレッソマシンを置いていらっしゃるご家庭も珍しくありません。店主も最近まで(壊れるまで💦)小さいながら🇮🇹デロンギの手動エスプレッソマシンを愛用致しておりました。 そして会社に向かう途中、もしくは出社後間も無く、行きつけのカフェで一杯のコーヒーをテイクアウトします。これは、職場環境によって異なるかとは思いますが、店主が勤めていた職場では、同僚がどんなコーヒーを飲むのか把握していて、いつも誰かが代表でみんなの分を買い出しに行くスタイルでした。 因みに、皆の拘りがすごいことになってました。スキニーラテ(=低脂肪牛乳のラテ)であったり、「牛乳は熱すぎないように」とか、こちらのカフェではお砂糖を入れてもらうことが多いので、それぞれの人の好みの砂糖の量も覚えておかなければなりません。私も、子供が産まれて間もない頃はカフェイン抜きのラテにしている時期があったり、普通のコーヒーに戻った時も、スリークオーターラテ(牛乳を4分の3で作ったラテ)だったりと、何かと面倒な人たちです(店主含む)。 大概のカフェは午後4時で閉まります。シティー(メルボルン市内)には、勿論スタバも何箇所かあるようですが、知っている人に見られるのが恥ずかしいので、店主は行きませんし、行けません。そもそも、皆に行きつけのカフェがあるのです。 自宅近所に1軒、そして会社の近くに1軒。平日は会社の近く、週末は近所のカフェに行きます。子供が週末に習い事をしていて送り迎えをしている親は、大抵その習い事の場所の近くにも1軒馴染みの店を作っています。そしてまめに通うこと数ヶ月、カフェのスタッフさんたちとも顔馴染みになります。家族の近状報告だったり、恋愛の話、将来の話、子供の話、旅行の話、偶に家族にも話さないような内容を話したり😄 そして、mates rateが適用されるようになります。そう、お友達価格。つまりは割引です。こうなると、晴れて「常連さん」となります💚 偶に、今日はお代はいいよと言われたり、スイーツの試作作ったから食べてみない?なんて魅力的なお誘いなども😉 5、6年前だったかと思いますが、アメリカのサンフランシスコ郊外のとあるカフェにて、当時まだ幼稚園児だった息子用にベビーチーノを注文しようと、お店の方に作り方を説明したことがありました。するとその方に、「もしかしてあなた達オーストラリアから来たの?前にもオーストラリアから来た人に同じ説明をされたわ」と言われたのです。ベビーチーノがオーストラリア発だったとは🤔今は、日本のマックカフェでもベビーチーノが注文できるらしいですね。 現在小学生の息子は、家では自分で『牛乳多めのココアパウダー無しベビーチーノ』を作ります。既にカスタマイズしたコーヒー(実際は牛乳のみですが 笑)を注文するメルボルンっ子です😅 〜☕️〜〜〜☕︎〜〜☕︎〜〜〜☕️〜〜〜☕︎〜〜☕︎〜〜〜☕️〜〜〜☕︎〜〜☕︎〜〜〜☕️〜 そんなコーヒー文化を持つメルボルンで見つけたヴィンテージコーヒーカップはこちら: ☜「エスプレッソが好き、クレマがあってこそエスプレッソ」な方へ、底が丸くカップの厚みもしっかりとあるトニャーナのポップなエスプレッソC&S ピッコロやベビーチーノもこちらのカップでどうぞ。 食後などにちょっとの量で良いからコーヒーが欲しいとき、ブレンドコーヒーをブラックでいただいたり、ダブルエスプレッソなどでアートなひと時を👉 ☜アール・ヌーヴォーの装飾が美しいイギリスアンティークの器で優雅な時間をどうぞ。 フラットホワイトやカプチーノなどは、こちらのミッドセンチュリー時代のウェッジウッドがたっぷりと入りますよ。カップの層も厚めなので、冷めにくいのが良いところ。紅茶&コーヒー兼用のカップとしても重宝する形状です👉 最新のコーヒーカップコレクションは、こちらでご覧いただけます。 【プレゼントキャンペーン実施中】 一度のご注文につきコーヒーカップ商品を含むお買い物の合計金額(おまとめ購入割引後の金額とさせていただきます)が2万円以上のお客様に、オーストラリアの定番カフェメニューのイラストが載ったCOFFEE...

メルボルンのコーヒー事情

世界から見ると、日本にも独自のコーヒー文化が存在するように、オーストラリアの特にメルボルンにも非常にユニークなコーヒー文化が存在します。 店主は、もちろんバリスタではございませんし、カフェのお仕事に携わったこともございませんので、コーヒーのテクニカルな部分のお話は専門家の方達にお任せすることにして、今回は、メルボルンに住んでいて体験したコーヒーにまつわるお話をさせていただきたいと思います。 社会人、、、(に限らず、人によっては中・高校生で行きつけのカフェがあったりするメルボルンっ子もいますが、、、)の朝は一杯のコーヒーからスタートします。 先ずはおうちで一杯。自宅にカフェ顔負けの本格的なエスプレッソマシンを置いていらっしゃるご家庭も珍しくありません。店主も最近まで(壊れるまで💦)小さいながら🇮🇹デロンギの手動エスプレッソマシンを愛用致しておりました。 そして会社に向かう途中、もしくは出社後間も無く、行きつけのカフェで一杯のコーヒーをテイクアウトします。これは、職場環境によって異なるかとは思いますが、店主が勤めていた職場では、同僚がどんなコーヒーを飲むのか把握していて、いつも誰かが代表でみんなの分を買い出しに行くスタイルでした。 因みに、皆の拘りがすごいことになってました。スキニーラテ(=低脂肪牛乳のラテ)であったり、「牛乳は熱すぎないように」とか、こちらのカフェではお砂糖を入れてもらうことが多いので、それぞれの人の好みの砂糖の量も覚えておかなければなりません。私も、子供が産まれて間もない頃はカフェイン抜きのラテにしている時期があったり、普通のコーヒーに戻った時も、スリークオーターラテ(牛乳を4分の3で作ったラテ)だったりと、何かと面倒な人たちです(店主含む)。 大概のカフェは午後4時で閉まります。シティー(メルボルン市内)には、勿論スタバも何箇所かあるようですが、知っている人に見られるのが恥ずかしいので、店主は行きませんし、行けません。そもそも、皆に行きつけのカフェがあるのです。 自宅近所に1軒、そして会社の近くに1軒。平日は会社の近く、週末は近所のカフェに行きます。子供が週末に習い事をしていて送り迎えをしている親は、大抵その習い事の場所の近くにも1軒馴染みの店を作っています。そしてまめに通うこと数ヶ月、カフェのスタッフさんたちとも顔馴染みになります。家族の近状報告だったり、恋愛の話、将来の話、子供の話、旅行の話、偶に家族にも話さないような内容を話したり😄 そして、mates rateが適用されるようになります。そう、お友達価格。つまりは割引です。こうなると、晴れて「常連さん」となります💚 偶に、今日はお代はいいよと言われたり、スイーツの試作作ったから食べてみない?なんて魅力的なお誘いなども😉 5、6年前だったかと思いますが、アメリカのサンフランシスコ郊外のとあるカフェにて、当時まだ幼稚園児だった息子用にベビーチーノを注文しようと、お店の方に作り方を説明したことがありました。するとその方に、「もしかしてあなた達オーストラリアから来たの?前にもオーストラリアから来た人に同じ説明をされたわ」と言われたのです。ベビーチーノがオーストラリア発だったとは🤔今は、日本のマックカフェでもベビーチーノが注文できるらしいですね。 現在小学生の息子は、家では自分で『牛乳多めのココアパウダー無しベビーチーノ』を作ります。既にカスタマイズしたコーヒー(実際は牛乳のみですが 笑)を注文するメルボルンっ子です😅 〜☕️〜〜〜☕︎〜〜☕︎〜〜〜☕️〜〜〜☕︎〜〜☕︎〜〜〜☕️〜〜〜☕︎〜〜☕︎〜〜〜☕️〜 そんなコーヒー文化を持つメルボルンで見つけたヴィンテージコーヒーカップはこちら: ☜「エスプレッソが好き、クレマがあってこそエスプレッソ」な方へ、底が丸くカップの厚みもしっかりとあるトニャーナのポップなエスプレッソC&S ピッコロやベビーチーノもこちらのカップでどうぞ。 食後などにちょっとの量で良いからコーヒーが欲しいとき、ブレンドコーヒーをブラックでいただいたり、ダブルエスプレッソなどでアートなひと時を👉 ☜アール・ヌーヴォーの装飾が美しいイギリスアンティークの器で優雅な時間をどうぞ。 フラットホワイトやカプチーノなどは、こちらのミッドセンチュリー時代のウェッジウッドがたっぷりと入りますよ。カップの層も厚めなので、冷めにくいのが良いところ。紅茶&コーヒー兼用のカップとしても重宝する形状です👉 最新のコーヒーカップコレクションは、こちらでご覧いただけます。 【プレゼントキャンペーン実施中】 一度のご注文につきコーヒーカップ商品を含むお買い物の合計金額(おまとめ購入割引後の金額とさせていただきます)が2万円以上のお客様に、オーストラリアの定番カフェメニューのイラストが載ったCOFFEE...